Lionel TARDY - Page 191

-

-

Essor du 17 mars 2011

-

Audition à l'Assemblée nationale de la candidature d'ANNECY 2018

Ce mercredi après-midi, une vingtaine de députés de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education, ont assisté à l'audition de Charles Beigbeder, président de la candidature d'Annecy aux JO d'hiver de 2018, accompagné de Pierre Mirabaud, directeur général de la candidature.

Après la présentation du dossier de candidature, les questions des députés ont tourné essentiellement autour de la promotion de la candidature au niveau local, national et international.

Comme la fort justement soulignée Françoise de Panafieu, le dossier technique est bon, la visite de la commission d'évaluation s'est bien déroulée ... il faut maintenant donner envie au CIO de confier les JO d'hiver 2018 à Annecy, il faut que la France s'approprie la candidature.

Présent lors de l'audition, j'ai réaffirmé aux membres de la commission mon souhait de voir s'organiser au plus vite une réunion commune adressée à l'ensemble des députés et sénateurs, afin de leur permettre de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir en faire la promotion lors de leurs différents contacts avec des personnalités étrangères lors des réunions des groupes d'amitiés, des missions ou des déplacements qu'ils sont amenés a effectuer dans le cadre de leur mandat national.

-

Réunion à l'Assemblée sur la crise nucléaire au Japon

Ce mercredi j’ai assisté à l’importante réunion sur la crise nucléaire au Japon, réunion demandée en urgence à l’initiative de 3 commissions et de l’OPESCT.

A réunion exceptionnelle, plateau exceptionnel :

-

Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie

-

Eric Besson, Ministre de l’Energie

-

le président de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN)

-

le directeur général de l’Institut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire (IRSN)

-

l’administrateur général du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)

-

Anne Lauvergeon : présidente du directoire d’AREVA

-

Henri Proglio : PDG d’EDF

-

le président du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire

Lien vers la vidéo de la réunion

SITUATION AU JAPON :

Le séisme, mais encore plus le tsunami qui a suivi, ont frappé de façon dramatique le Japon. Il est actuellement fait état de plus de 10 000 morts, des villes entières ont été entièrement rasées. Nous souhaitons exprimer notre solidarité vis-à-vis du peuple japonais.

Au sein de ce drame, cet événement exceptionnel a également entraîné de graves difficultés sur le fonctionnement de plusieurs réacteurs nucléaires, notamment ceux de Fukushima Daiichi avec un accident grave en cours dont la situation évolue d’heure en heure.

Les autorités japonaises ont accepté lundi l’aide internationale proposée par l’AIEA, la France ayant dès dimanche fait part de sa disponibilité et rappelé la légitimité de l’AIEA sur le nucléaire.

La radioactivité sur le site rend maintenant la présence humaine impossible à moins de 20 km sauf pour les personnels qui interviennent sur l’accident.

L’Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN) dispose d’un réseau de surveillance de la radioactivité constitué de 163 balises de surveillance réparties sur tout le territoire français, dont une balise à Tahiti. Les données sont publiées en temps réel sur le site internet de l’IRSN.

Compte tenu des rejets massifs de radioactivité auxquels il faut s’attendre, l’IRSN modélise l’évolution du panache radioactif, afin de prévoir son déplacement et anticiper ainsi, le cas échéant, d’éventuelles mesures préventives.

LA SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE :

La France a très clairement évolué dans la culture de la sûreté et de la transparence dans le domaine du nucléaire.

La Loi sur la Transparence et la sécurité nucléaire (TSN) de 2006 a notamment doté la France d’une organisation et d’outils puissants en matière de sûreté nucléaire. Cette organisation s’appuie notamment sur l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante et véritable gendarme du nucléaire. Elle contrôle les sites nucléaires et peut imposer des prescriptions aux exploitants pouvant aller jusqu’à la fermeture en cas de risque grave.

L’ASN s’appuie notamment sur l’expertise de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) avec ses spécialistes reconnus au niveau international. L’IRSN assure également la surveillance de la radioactivité dans l’environnement via des balises de surveillance réparties sur tout le territoire français (y compris les DOM et à Tahiti) et l’intégralité des mesures est publiée sur Internet.

Dans le cadre de la loi TSN, Le gouvernement a également mis en place le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), présidé par le sénateur honoraire Henri REVOL, organe collégial qui permet notamment d’améliorer l’information auprès du grand public.

Le moindre incident ou dysfonctionnement doit être signalé systématiquement à l’ASN. C’est l’ASN, avec l’appui de l’IRSN, qui évalue et qualifie l’importance de cet incident et les rend publics dans des délais très courts. L’information est donc complètement transparente en France, tous les incidents sont rendus publics.

Le gouvernement n’attend pas les accidents pour se poser la question de la sûreté et de l’intégration de ces risques dans les centrales. Les différents types de risque, comme le risque sismique et le risque inondations, sont intégrés dès la conception des réacteurs. Par exemple dans le cas de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) : le séisme de référence majoré pris en compte est un séisme de magnitude 6,7 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre se situe à 34 km de distance. Il correspond à un séisme 5 fois plus important que le plus grand séisme historique enregistré dans la région (séisme de Bâle en 1356).

Si les connaissances scientifiques réévaluent le risque à la hausse, l’ASN demande alors à l’exploitant de nouveaux travaux pour y faire face. Cela a par exemple été le cas avec la centrale du Blayais où suite à la tempête de 1999, les digues ont été surélevées car la hauteur de la vague avait été moins bien anticipée, alors que la hauteur d’eau l’avait bien été. Ce retour d’expérience a bénéficié à toutes les centrales.

Il y aura un retour d’expérience après cet évènement pour en tirer tous les enseignements utiles, les centrales seront réévaluées site par site.

Cet évènement risque de durer plusieurs semaines.

LA PLACE DU NUCLEAIRE EN FRANCE :

Un débat nucléaire aujourd’hui en France serait déplacé : c’est la gestion de crise au Japon qui compte. La priorité en France c’est la compréhension de ce qui se passe au Japon, ce que l’ASN et l’IRSN assurent conjointement.

La France a fait le choix de l’électricité nucléaire pour des raisons d’indépendance énergétique. Ce choix était visionnaire au vu des tensions qui continuent régulièrement à agiter les marchés des hydrocarbures. Les 58 réacteurs présents en France nous apportent les trois quarts de notre électricité. Ils donnent accès aux ménages et industriels de notre pays à une électricité 40 % moins chère que la moyenne européenne, et génèrent 200 000 emplois. L’électricité nucléaire, de surcroît, n’émet pas de gaz à effet de serre et contribue à la lutte contre le dérèglement climatique.

Rappelons en France la tenue en 2003 d’un débat national sur les énergies. La commission nationale du débat public a débattu du nucléaire en 2005. Un débat public sur l’EPR de Penly s’est tenu en 2010.

Dans le cadre du Grenelle environnement, la France a défini un mix énergétique pour 2020, à l’issue de travaux consensuels des comités opérationnels du Grenelle. Ce mix a été traduit par un arrêté du 15 décembre 2009 signé par Jean-Louis Borloo.

Ce mix repose sur le développement des énergies renouvelables pour atteindre 23% en 2020 dans la consommation finale d’électricité (soit 34% de la capacité de production française en puissance), la poursuite des investissements sur les centrales de pointe au gaz ou au fioul et aussi sur la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires : un à Flamanville en cours de construction et un à Penly pour lequel l’enquête publique est prévu au printemps 2011.

Le nucléaire, quand on maîtrise bien sa sûreté ce qui est le cas en France, est une bonne énergie décarbonée. On ne peut pas organiser l’économie française uniquement autour des énergies renouvelables. Et il est impossible de faire la bascule du jour au lendemain. Si on voulait sortir du nucléaire, il faudrait prendre du fioul, du gaz, … qui ont un fort impact climatique.

Le commissaire européen à l’énergie M. Oettinger a proposé de faire des « tests de résistance » réalisés dans toutes les centrales nucléaires européennes, sur la base d’accords volontaires. Un « groupe à haut niveau » définira en avril des critères et normes à la lumière des événements au Japon (tremblements de terre, inondations, attaques terroristes, pannes électriques endommageant les circuits de secours, canicules…).

Avec 58 réacteurs, la France dispose de la moitié environ des 138 réacteurs de l’Union européenne (viennent ensuite pour n’en citer que trois, le Royaume-Uni avec 19, l’Allemagne avec 17 et la Suède avec 10).

Nous devrons tirer tous les enseignements de cette catastrophe pour renforcer la sûreté de notre parc nucléaire. C’est l’un des plus sûrs, c’est l’un des plus vérifiés, c’est l’un des plus transparents et il est tout aussi absurde d’affirmer que le nucléaire est condamné par cet accident que d’affirmer qu’il ne nous concerne pas.

Aucune des questions posées par cette catastrophe ne sera éludée.

-

-

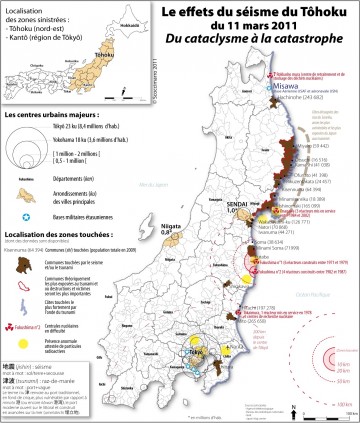

JAPON : carte détaillée sur les effets du séisme

-

Le comité Théodule du jour...

... publié au Journal Officiel de ce jour ... s'appelle le Comité national de la gestion des risques en forêt. Comme bien souvent maintenant, il a été créé par voie législative.

Issu de la Loi de Modernisation Agricole (LMA) ce comité est en fait l'appendice d'un dispositif assurantiel, le "compte épargne pour la forêt", destiné à permettre aux propriétaires forestiers d'avoir une réserve d'argent pour reboiser en cas de tempête.

Il est intéressant de constater que rien ne figurait dans le projet de loi initial.

Le dispositif compte épargne pour la forêt est issu d'un amendement porté par le rapporteur au Sénat (mais très certainement écrit par le gouvernement). Le comité théodule n'a lui vu le jour qu'en séance à l'Assemblée nationale, avec un amendement du gouvernement.

Bien évidemment, pas la moindre étude d'impact ...

L'utilité de ce comité ne m'apparaît pas franchement évidente.

Mais comme il a été créé par la loi, il faudra une loi pour s'en débarasser !

-

Audition à l'Assemblée nationale sur le passage à la TNT

Cet après-midi, dans le cadre du passage de la télévision au tout numérique, la Commission des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée nationale a auditionné :

-

Michel Boyon : président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)

-

Nicolas About : membre du CSA

-

Alain Méar : membre du CSA

-

Louis de Broissia : président de France Télé Numérique

Je suis intervenu, lors des questions/réponses, pour attirer l'attention des intervenants sur la difficulté que va représenter la bascule vers le tout numérique dans les secteurs de montagne et pour demander a ce qu'il y ait davantage d'information en direction des collectivités qui souhaitent numériser un émetteur non retenu par le CSA.

-

-

Tarif social dans la téléphonie mobile et l'internet

Eric BESSON et Frédéric LEFEBVRE ont présidé une table ronde pour la mise en œuvre d’un tarif social dans la téléphonie mobile et l’Internet. Internet et la téléphonie mobile sont en effet devenus deux outils essentiels au quotidien des Français. 21 millions de Français sont abonnés à internet haut-débit.

Lors de cette table ronde, Orange, SFR, Bouygues Telecom et les opérateurs virtuels Oméa Telecom, Transatel, Coriolis Telecom, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Call In Europe ont signé une convention avec l’État par laquelle ils s’engagent à proposer, dans les 6 prochains mois, une offre mobile qui sera labellisée par l’État « Tarif social mobile ».

Cette convention et le cahier des charges l’accompagnant fixent les engagements des opérateurs :

-

l’offre sociale comprendra au moins 40 minutes de communications vocales et 40 SMS pour moins de 10 € / mois

-

les bénéficiaires du RSA pourront bénéficier, de façon systématique, de l’offre. Certains opérateurs, qui vont au-delà de cet engagement et proposent des offres grand public sans conditions d’éligibilité, pourront bénéficier du label

-

les abonnés à cette offre bénéficieront d’un fort niveau de protection dans la mesure où :

-

l’offre sociale est sans engagement de durée, sans frais d’activation, ni frais de résiliation

-

l’abonné sera averti dès que sa facturation dépasse 10€ pour le mois en cours

-

si l’abonné cesse d’être éligible au « Tarif social mobile », l’opérateur devra l’informer sur les offres les plus adaptées

-

Concernant l’internet fixe, le Premier ministre a demandé de mettre en place un tarif social de l’ordre de 20 euros par mois, disponible sur tout le territoire.

-

-

Epreuves de poursuite de la Coupe du Monde de biathlon

Ce dimanche se déroulaient les deux derinières épreuves des finales de la coupe d'Europe de biathlon (IBU Cup), au Grand-Bornand.

Les biathlètes se sont affrontés une dernière fois lors du 12,5 kms poursuite homme et lors du 10 kms poursuite dames.

Véritable antichambre de l'élite, l'IB Cup est un circuit important, de haut niveau, où se cotoient les champions de demain et ceux qui rêvent de revenir en Coupe du Monde : plus de 200 biathlètes issus de 25 ations se sont affrontés sur 3 jours.

Cette IBU Cup aura permis au comité d'organisation et aux 450 bénévoles de se tester avant le grand rendez-vous que sera l'organisation d'une épreuve de Coupe du Monde de biathlon (une première en France) en décembre 2011 ... en attendant les épreuves des JO 2018 !!!

-

Eco des Pays de Savoie du 12 mars

-

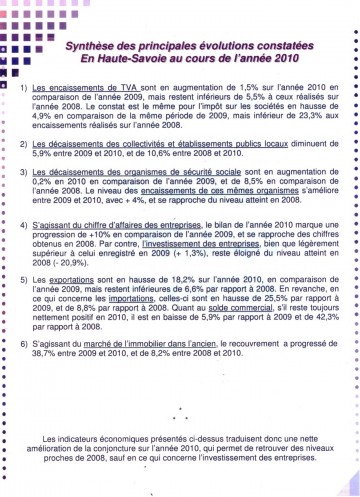

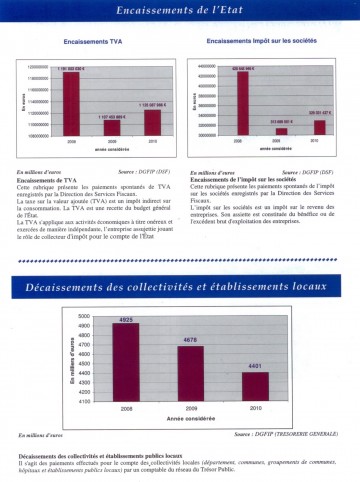

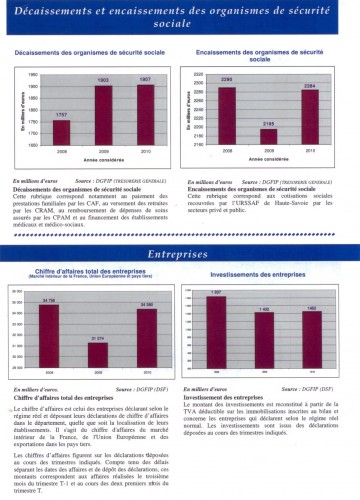

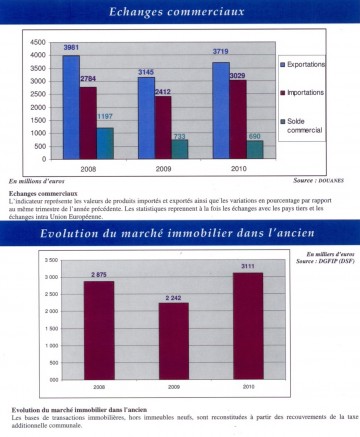

Bilan 2010 de l'activité économique en Haute-Savoie

-

Soirée décoration, téléthon et cantonales

Soirée très chargée ce vendredi soir avec au programme :

- remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite à Annick Montfort, en mairie de Seynod.

- participation à la soirée des acteurs du Téléthon à Seynod (Cap Périaz) en présence d'Aimé Jacquet, parrain de coeur de l'association.

... et pour finir, détour par le Forum de Poisy pour assister à la réunion publique de François Carbonnel, candidat de la majorité présidentielle pour les cantonales d'Annecy-Nord-Ouest.

-

Comparatif entre les systèmes fiscaux français et allemands

La Cour des comptes a remis au président Nicolas Sarkozy un rapport comparant les systèmes fiscaux français et allemand.

Des cotisations sociales et des prélèvements pesant sur les entreprises moins élevés en Allemagne qu’en France :

Notre système est particulièrement instable : l'Allemagne compte 55 impôts et taxes, contre un peu plus de 100 pour la France. Notre pays se caractérisant par une instabilité fiscale qui pénalise sa compétitivité: entre 2003 et 2008 l'Allemagne a adopté 20 dispositifs réformant l'impôt sur les sociétés, contre plus de 40 lois et ordonnances prises en France sur la même période. Chaque année, nous changeons environ 20% du code général des impôts, à l'opposé de la stabilité qui prévaut chez nos voisins allemands.

En Allemagne, les prélèvements obligatoires sont affectés pour 40% aux organismes de sécurité sociale, pour 30% à l'Etat et pour 30% aux Länder et collectivités locales. En France, les prélèvements obligatoires étaient affectés en 2008 à hauteur de 36% à l'Etat, de 52% à la Sécurité sociale et de 12% aux collectivités locales. L'écart de 3,5 points de PIB du taux de prélèvement obligatoire au détriment de la France s'explique aux deux tiers par le champ plus large de la protection sociale française. Les cotisations sociales représentent 15% du PIB en France contre 12,6% en Allemagne.

Le poids de l'impôt sur le revenu (IR) dans le PIB est plus de trois fois plus élevé en Allemagne, où il est prélevé à la source (9,6% en 2008), qu'en France (2,6%). Le taux marginal supérieur de l'IR est de 45% en Allemagne, à quoi s'ajoute une surtaxe de solidarité de 5,5% sur le montant de l'impôt dû. Le taux marginal est de 41% en France. La CSG et la CRDS, qui représentaient 4,6% du PIB français en 2008, compensent en partie l'étroitesse de l'IR. Le total de l'IR et des cotisations sociales rapporté au coût salarial global pour l'employeur était de 49,2% en France et 50,9% en Allemagne, contre une moyenne de 36,4% dans l'OCDE.

La Cour des comptes relève l'existence en France de prélèvements sans équivalent en Allemagne :

-

C'est le cas 58 milliards d'euros (en 2008) de prélèvements sur les entreprises, dont 26,5 milliards de taxes assises sur la masse salariale.

-

La CSG, la CRDS, l’ISF et la taxe d'habitation (13,3 milliards d'euros) n'ont pas non plus d'équivalent en Allemagne.

La consommation et les ménages moins taxés en France qu’en Allemagne :

En 2008, les prélèvements sur les revenus des ménages représentaient 23,3% du PIB en France contre 24,9% en Allemagne. En revanche, en 2008, les revenus du travail étaient plus imposés en France (41,4%) qu'en Allemagne (39,2%). La France imposait la consommation à 19,1% et l'Allemagne à 19,8% contre 21,5% en moyenne au sein de l'Union européenne.

Les taux normaux de TVA sont de 19,6% en France et 19% en Allemagne et les taux réduits de 5,5% contre et 7,0%. La France recourt plus largement aux taux réduits, notamment pour les cafés et restaurants et la rénovation et la réparation de logements, soumis au taux normal en Allemagne. En Allemagne, la part de la TVA dans les recettes fiscales totales est plus élevée qu'en France (18% contre 16,4%).

Le capital et le patrimoine moins imposés en France qu’en Allemagne :

L'ensemble du capital était taxé à 38,8% en France en 2008, contre 23,1% en Allemagne et 26,5% en moyenne dans l'UE. Le niveau global des prélèvements sur la détention du capital y est limité à 0,46% du PIB contre 2,6% en France, où les taxes foncières ont atteint 33 milliards d'euros en 2010 et l'ISF 3,6 milliards. Les recettes des droits de mutations sont deux fois plus élevées en France qu'en Allemagne (neuf milliards d'euros en 2010 contre 4,8 milliards).

En Allemagne, l'impôt sur la fortune a été suspendu en 1997 et une taxe professionnelle sur le capital supprimée en 1998. Les taxes foncières s'y élèvent à 11 milliards d'euros.

Dans ce cadre la Cour des comptes appelle à « corriger rapidement » les divergences fiscales, budgétaires et économiques entre la France et l'Allemagne :

La Cour des comptes a notamment insisté :

-

sur la nécessité pour la France de « préserver a minima les recettes existantes ».

-

sur la remise en cause des niches sociales et fiscales, jugeant leur « efficacité économique et sociale insuffisante ».

-

sur les bienfaits d’un alignement sur la situation allemande en ce qui concerne la TVA, notamment sur les taux réduits, qui se traduirait par des recettes de TVA supplémentaires de 15 milliards d'euros.

Nicolas Sarkozy s'est réjoui des conclusions « utiles » du rapport de la Cour des comptes en faveur d'une correction « rapide » des divergences fiscales franco-allemandes, estimant que la politique du gouvernement « s'inscrit clairement dans cette stratégie » :

Dans un communiqué de presse, le Président de la République a noté que « la Cour recommande d'élaborer une stratégie fiscale au service de la réduction des déficits et du développement de la compétitivité » « Avec la réforme de la taxe professionnelle, la suppression des niches fiscales inutiles, le crédit impôt-recherche et la réforme de la fiscalité du patrimoine, la politique menée par le gouvernement s'inscrit clairement dans cette stratégie ». Le Président de la République a aussi relevé que le rapport soulignait « le bien-fondé d'une règle constitutionnelle relative aux finances publiques ».

Enfin, Nicolas Sarkozy a souligné « le poids important de la fiscalité du patrimoine en France et le choix fait par l'Allemagne d'une fiscalité portant sur les revenus du patrimoine plutôt que sur sa détention ».

-

-

Coupe d'Europe de biathlon au GRAND-BORNAND

Ce matin démarre, au Grand-Bornand, la finale de la Coupe d’Europe de biathlon.

Après l'accueil populaire réservé à la Commission d'Evaluation du CIO le 10 février dernier, venez nombreux soutenir les athlètes !!!

De nombreuses animations sont prévues jusqu’à dimanche soir.

Toutes les infos sur : www.biathlon-annecy-legrandbornand.com

PROGRAMME DES FINALES DE LA COUPE D'EUROPE :

- 10 mars à 9 h 30, 20 kms individuel hommes

- 10 mars à 12 h 30, 15 kms individuel dames

- 12 mars à 10 h, 10 kms sprint hommes

- 12 mars à 12 h 30, 7.5 kms sprint dames

- 13 mars à 10 h, 12.5 kms poursuite hommes

- 13 mars à 12 h, 10 kms poursuite dames

-

François Fillon cadre la réforme de l'ISF

1) Les annonces de François Fillon :

À l'occasion d'un colloque organisé à Bercy, François Fillon a lancé les grandes lignes de la réforme de la fiscalité du patrimoine qui doit être définitivement tranchée par l'Élysée début avril et voté par le Parlement avant l'été.

Suppression du bouclier fiscal : «En supprimant le bouclier fiscal», le gouvernement entend «mettre fin aux défauts de l'ISF dont le bouclier était le remède imparfait». En supprimant le bouclier fiscal l'État élève de ses dépenses environ 650 millions d'euros.

En contrepartie, au moins 300 000 foyers vont sortir de l'ISF : François Fillon a que la réforme «devrait permettre» de sortir de l'ISF quelque «300 000 foyers» qui y sont entrés depuis 10 ans essentiellement en raison de «la flambée des prix de l'immobilier». Ainsi, les Français qui disposent d'un patrimoine d'une valeur inférieure à 1,3 million€ ne seront plus assujettis à l'ISF. Le Premier ministre n’a pas dit si la réforme de l’ISF porterait uniquement sur ces 300 000 foyers, ou si l’ISF serait totalement supprimé.

Le premier ministre a réaffirmé qu'il n'était pas question de financer «par la dette».

François Fillon a précisé les pistes qui sont écartées d’office :

-

Pas de modification du Livret A : il n’est «pas question de toucher au livret A, à l'assurance-vie du petit épargnant, ni à aucun des placements des ménages qui ne sont pas assujettis à l'ISF aujourd'hui».

-

Les droits de succession resteront allégés : le gouvernement ne reviendra pas sur l'allègement des droits de succession instauré en 2007. «Parce que nous voulons que chacun puisse transmettre à ses enfants le fruit de son travail, nous ne reviendrons pas sur l'allègement des droits de succession que nous avons décidé en 2007!».

-

Pas de nouvelle tranche d'IR pour les plus riches : « Parce que nous voulons affirmer la valeur du travail, nous ne souhaitons pas instaurer une nouvelle tranche marginale qui ouvrirait la voie à un alourdissement de l'impôt sur le revenu».

-

Pas de taxe sur la plus-value immobilière lors de la vente de la résidence principale « afin d'encourager l'accession des Français à la propriété».

2) Il y a donc toujours 2 scénarios possibles, même si le scénario 1 est beaucoup plus probable :

A) Relèvement du seuil de l’ISF : Le seuil d’entrée est à 1.3 million d’euros. A partir de là, un taux de 0.25% s’applique dès le 1er euro de patrimoine. Le taux passe à 0.5% à compter de 3 millions d’euros. L’abattement sur la résidence principale reste fixé à 30%. Le plafonnement à 85% des revenus de la somme de l’ISF et de l’impôt sur le revenu payés est supprimé, de même que l’ISF-PME (réduction d’impôt en investissant dans des PME).

Le coût net de ce scénario serait environ de 200 millions d’euros, soit :

-

900 millions de pertes de rentrées fiscales du fait du relèvement du seuil de l’ISF,

-

700 millions de rentrées supplémentaires du fait de la suppression du bouclier fiscal (Le bouclier fiscal concerne 19 000 contribuables ; pour les 1000 principaux bénéficiaires, les remboursements au titre du bouclier fiscal se sont élevés à 360 millions d’euros en 2010)

B) La taxe sur l’enrichissement : l’ISF est supprimé et remplacé par une taxation à 19% de la progression annuelle de la valeur du patrimoine. La résidence principale est incluse dans le calcul du seuil mais pas dans l’assiette de l’impôt. Les participations dans les sociétés non cotées sont exonérées. Quand le patrimoine baisse, les moins-values peuvent être reportées sur les années futures. Quand un bien est cédé, l’impôt sur l’enrichissement déjà payé est défalqué de la taxe sur la plus-value.

On taxerait ainsi une plus-value latente. Mais pour ne pas pénaliser le contribuable, au moment de la cession, en cas de baisse de la valeur du stock, il pourrait y avoir un crédit d’impôt visant à « rembourser » le trop-plein versé. C’est une réforme qui est séduisante sur le papier mais qui est techniquement très compliquée.

-

-

La sécurité informatique des ministères ...

En juillet dernier bien avant les recentes attaques informatiques contre Bercy et l'Elysée j'ai interrogé tous les ministres, par le biais d'une Question Ecrite (QE), sur les mesures prises pour assurer la sécurité informatique de leur ministère.

La question était courte mais précise :

"M. Lionel Tardy demande à M. le ministre XXX de lui donner des indications sur les mesures de sécurité informatique prises dans son ministère, afin d'éviter les intrusions extérieures et les vols de données numériques. Il souhaite savoir s'il fait appel, pour ces missions, à des prestataires extérieurs, ainsi que le coût de ces prestations en 2009. Il souhaite enfin connaître les mesures qu'il entend prendre pour mettre en oeuvre les règles de sécurité du référentiel général de sécurité du 6 mai 2010".

J'ai eu un certain nombre de réponses, souvent longues et détaillées :

- les Affaires Etrangères

- La Culture

- La Défense

- l'Ecologie

- l'Agriculture

- l'Enseignement supérieur

- la Justice, la Santé, le Travail.

J'attend encore la réponse des ministères de l'Intérieur, de l'Education nationale et du cabinet du Premier Ministre.

Je ne peux pas m'empêcher de vous livrer, in extenso, la réponse de Bercy qui date du 12 octobre 2010 :

"Dans les ministères économique et financier, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité « anime la politique de sécurité des systèmes d'information (SSI) et en contrôle l'application ».

Cette politique est mise en oeuvre par la délégation aux systèmes d'information du secrétaire général, chargée de coordonner l'action des directions en matière de systèmes d'information et qui mène également des actions transversales cohérentes et structurantes et par les directions des ministères, responsables de la sécurité de leurs systèmes d'information (SI). Pour la SSI, et conformément à la réglementation, chaque directeur est assisté d'une « autorité qualifiée pour la SSI (AQSSI) ».

Les AQSSI veillent à ce que : un réseau de personnes de confiance et compétentes en SSI soit déployé dans sa direction pour conseiller les autorités hiérarchiques (administration centrale et services déconcentrés) ; soient tenues à jour les listes des informations et des applications sensibles et que pour chacune soit désigné un « acteur responsable » chargé d'en déterminer la sensibilité, les niveaux de risque acceptables, les personnes (ou les fonctions) y ayant accès et avec quels droits.

En outre, les AQSSI élaborent et font approuver par leur hiérarchie la politique de SSI (PSSI) de leur direction, déclinaison de la PSSI ministérielle ; elles se prononcent sur les mesures de sécurité, non techniques et techniques, proposées par les maîtrises d'ouvrages des applications pour protéger les informations sensibles et sur les risques résiduels qu'elles laissent subsister ; elles organisent l'homologation des systèmes, qu'ils entrent ou non dans le champ du référentiel général de sécurité (RGS). Enfin elles organisent la sensibilisation des personnels de leur direction.

En tout état de cause, et comme le prescrivent aussi bien la réglementation et la PSSI ministérielle qui en découle, la SSI des ministères économique et financier est une préoccupation prise en compte dans les actions menées par les directions dans la construction et l'exploitation de leurs systèmes d'information.

Toutefois, le renforcement de la SSI de l'ensemble de nos ministères exige également des actions transversales cohérentes et structurantes afin qu'il n'y ait pas entre les directions des niveaux de sécurité trop hétérogènes. En outre, la mutualisation de certaines mesures permet d'obtenir des économies d'échelle non négligeables. Pour atteindre ces objectifs et pour assurer l'efficacité de la démarche prévue par l'Agence nationale pour le SSI (ANSSI), les axes de travail porteront sur ces principaux chantiers : la mise en oeuvre d'une procédure adaptée aux environnements des ministères économique et financier pour l'homologation des SI ; la mise en conformité des infrastructures de gestion de clés mise en oeuvre au sein de nos ministères.

Les mesures techniques de sécurité appliquées par les directions des ministères économique et financier sont à l'état de l'art : défense périmétrique (pare-feux et dispositifs de filtrage de contenu et de décontamination de la messagerie et des accès Internet), surveillance active des tentatives d'intrusion ; surveillance des interconnexions et des flux circulant sur les réseaux internes ; défense en profondeur, notamment sur les postes de travail (antivirus ...) sécurisation des applications (études amont et audits de sécurité, tests de vulnérabilité ...), les points d'attention portant notamment sur le niveau de sensibilité des données, le contrôle d'accès aux données, la sécurisation des accès logiques et la sécurisation des accès physiques ; sensibilisation et formation des personnels (à l'aide, notamment, de modules d'autoformation en ligne).

Le comportement de la plupart des agents est prudent et, comme le leur demande la PSSI, ils signalent assez spontanément, en général, les incidents qu'ils constatent. Des difficultés subsistent cependant, qui ne sont d'ailleurs pas propres aux ministères économique et financier, quand certaines catégories de personnels doivent être équipées de matériels ou de logiciels dont il n'a pas été possible de vérifier l'innocuité. Ce constat n'a pas échappé à I'ANSSI lors de l'inspection de la SSI des ministères qu'elle a conduite il y a quelques années, inspection dont les recommandations ont été appliquées.

Le montant du recours aux prestataires spécialisés en SSI peut être évalué s'agissant du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État à 7,5 MEUR environ en 2009, ces prestations portant tant sur des études et audits de sécurité que sur la conception et la réalisation des infrastructures de sécurité du ministère.

Le référentiel général de sécurité (RGS) fixe les règles pour suivre une démarche globale de sécurisation de ces SI pour assurer la cohérence d'ensemble du dispositif de sécurité. Cette démarche rend obligatoires les bonnes pratiques et recommandations publiées de longue date par l'ANSSI et largement reprises dans la PSSI ministérielle ; elle prévoit : d'identifier les risques et de déterminer les besoins de SSI ; d'adapter la SSI selon les enjeux et les besoins de sécurité des ministères économique et financier afin d'y consacrer les moyens financiers et humains adaptés ; d'élaborer une politique de sécurité au niveau ministériel pour partager la vision stratégique de la SSI et la décliner pour une mise en oeuvre opérationnelle au niveau directionnel ; d'utiliser les produits et prestataires labellisés par l'ANSSI, attestant ainsi du respect des exigences du RGS ; viser une amélioration continue de la SSI permettant d'assurer l'efficacité du système de sécurité face à l'évolution des menaces.

La mise en place d'un processus d'homologation est rendue obligatoire par décret et précisé dans l'arrêté RGS pour l'ensemble des SI présents au sein de l'administration. L'organisation et la mise en oeuvre de ce processus reste limitée au niveau de l'autorité administrative. Pour apporter les éclaircissements nécessaires et ainsi favoriser l'application de ces exigences dans les délais prévus par le RGS, soit le 6 mai 2011 pour les nouveaux systèmes et le 6 mai 2013 pour les systèmes existants, une réflexion est en cours pour définir une procédure d'homologation générique qui puisse s'adapter aux étapes et acteurs de l'essentiel des projets réalisés au sein des ministères économique et financier, certains systèmes exceptionnels par leur taille et leur complexité, existants, déjà partiellement en service ou encore en développement nécessiteront probablement des réflexions spécifiques.

En tout état de cause, l'homologation sera systématiquement effectuée pour les nouveaux projets, à compter du 6 mai 2011. Pour le stock existant d'échanges électroniques entre administrations et avec les usagers, elle sera effectuée progressivement en respectant les contraintes calendaires fixées par le RGS pour obtenir une mise en conformité au plus tard pour le début du mois de mai 2013. La direction des SI (DSI) a mis en place dès 2001 une infrastructure de gestion de clés qui permet à toutes les directions des ministères économique et financier de pouvoir coexister dans un espace commun de confiance sans devoir définir des mesures de protection à l'égard les unes des autres. Dès aujourd'hui tous les serveurs de télé-procédures des ministères, indépendamment de leur appartenance directionnelle sont dotés de certificats qui les identifient sur Internet et qui assurent la confidentialité des transactions.

L'informatique de gestion et de communication (IGC) ministérielle organise en outre un service de filialisation proposé aux directions des ministères économique et financier qui souhaitent mettre en place I'IGC pour leurs propres besoins. Les règles fixées par le RGS relatives à la mise en oeuvre des infrastructures de gestion de clés doivent permettre, pour l'essentiel : l'établissement d'un ou plusieurs niveaux de sécurité des certificats électroniques adapté aux besoins des applications utilisatrices ; l'utilisation de produits de sécurité référencés pour l'authentification des agents dans les SI mis en oeuvre ; la validation des certificats par l'État.

La mise en oeuvre de la politique de référencement des produits de sécurité est d'ores et déjà engagée par la direction générale de la modernisation de l'État (DGME) en liaison avec les ministères les plus concernés, dont les ministères économique et financier, et en coordination avec l'ANSSI en charge des phases amont de qualification des produits de sécurité. Afin de répondre à l'exigence de validation des certificats par l'État, qui vise à garantir l'authenticité d'un certificat électronique issu de l'administration, l'IGC ministérielle a conduit, par anticipation, en 2008 une démarche vis-à-vis de I'IGC de l'administration (IGC-A) gérée par l'ANSSI afin d'être reconnue dans la chaîne de confiance de l'administration française, chaîne dont l'IGC-A est le point d'entrée. Néanmoins, la validation des certificats par l'État reste partielle pour l'existant des ministères économique et financier.

Certaines IGC directionnelles restant à filialiser pour être reconnues dans la chaîne de confiance de l'administration française. En amont de cette étape, et pour répondre à l'obligation de mise en oeuvre du RGS, d'autres travaux viseront à : valider les mises à jour, auprès des directions utilisatrices des certificats émis, des politiques de l'IGC ministérielle de façon à en limiter les impacts sur les applications ; programmer les évolutions des systèmes ; anticiper la qualification des IGC et le référencement des certificats d'authentification qu'elles émettent. Ces différentes tâches se poursuivront au cours des trois prochaines années.

... bref une réponse très technocratique ... que je vous laisse analyser en détail à la lumière des évènements récents.

-

Fixation des tarifs du gaz

Le 1er avril prochain, les tarifs du gaz vont enregistrer une hausse de 5%, soit près de 20% en un an.

Cette augmentation s’explique notamment par l’indexation du prix du gaz sur le cours du pétrole avec un décalage dans le temps. Ainsi en avril 2009, le prix du gaz avait connu une baisse de - 11,3%

Les tarifs du gaz sont fixés chaque année par le Gouvernement sur proposition de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ainsi, le 1er janvier dernier, Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, avait annoncé une pause dans l’augmentation annuelle des tarifs.

En cours d’année, le fournisseur de gaz peut demander une réévaluation de ce tarif. La CRE, autorité administrative indépendante, vérifie que cette demande tarifaire est conforme au coût réel du gaz (approvisionnement, transport, commercialisation) sur la base d’une formule de calcul automatique. Une nouvelle version de cette formule, plus affinée, est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Avec l’ancienne méthode de calcul, la hausse des tarifs aurait sans doute été supérieure de 1,7 point.

Eric BESSON, Ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique, a annoncé diverses mesures d’urgence afin de soutenir les foyers, notamment les plus modestes, face à cette augmentation du prix du gaz :

-

Augmenter de 20% le rabais social dont bénéficient les foyers les plus modestes. Pour un foyer de 4 personnes, la réduction annuelle passera ainsi de 118 euros à 142 euros.

-

Attribuer automatiquement le tarif social à tous les ménages éligibles. Sur 800.000 ménages éligibles, seuls 300.000 ont entrepris les démarches administratives pour en bénéficier.

-

Permettre aux ménages de faire réaliser un bilan énergétique gratuit. Eric BESSON a demandé à GDF Suez de proposer ce bilan à tous ses clients dès le 1er avril.

-

Mise en place, avec GDF Suez, d’une prime à la casse des chaudières anciennes, pouvant aller jusqu’à 250 euros par foyer.

-

En outre, fin février, dans le cadre de la présidence française du G20, 86 pays se sont engagés à lutter contre la volatilité des marchés de l’énergie.

Dans le prolongement du Grenelle de l’Environnement, une politique de rénovation du logement a été engagée pour réduire sur le long terme la facture des ménages. En effet, un éco prêt à taux zéro (jusqu’à 30 000 euros sans intérêt) a été créé et un fonds national d’aide à la rénovation thermique (doté d’1,250 milliard d’euros) vient d’être mis en place.

-

-

Vote des projets de lois relatifs au défenseur des droits

Cet après-midi, l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le PJLO et le PJL relatifs au Défenseur des droits par 325 voix POUR et 207 voix CONTRE.

Elle a adopté 14 amendements sur le PJLO et 4 amendements sur le PJL.

Principaux amendements adoptés sur le projet de loi organique :

Article 10 : Incompétence du Défenseur des droits à l’égard de certains différends concernant les personnes publiques ou les organismes investis d’une mission de service public

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant la possibilité pour le Défenseur des droits d’intervenir dans les différends opposant des personnes publiques ou des organismes chargés d’une mission de service public. Selon l’exposé des motifs, cela ne relèvent pas de la mission de protection des droits des personnes que l’article 71-1 de la Constitution confie au Défenseur des droits. En effet, le Constituant a entendu faire de cette nouvelle autorité une institution au service des personnes privées, physiques ou morales, et non un arbitre entre les pouvoirs publics ou entre les collectivités locales et l'Etat.

Article 11 : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité

Article 12 : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant

Article 12 bis : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité

Les députés ont adopté un amendement du groupe socialiste prévoyant que les désignations du Défenseur des droits sont soumises, au même titre celles des présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, à l’exigence de parité.

Article 21 : Pouvoirs de recommandation et d’injonction

L’Assemblée nationale a adopté un amendement d’E Blessig, co-signé par 6 députés, prévoyant que le pouvoir de recommandation en équité s’exerce nonobstant toutes dispositions contraires. Selon l’exposé des motifs, cet amendement permettrait au Défenseur des Droits de prendre en compte, après une expertise rigoureuse, les situations, in fine peu nombreuses, qui se prêtent à une intervention en équité.

Article 24 bis : Action collective devant le juge administratif

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant la possibilité pour le Défenseur des droits de déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi. Selon l’exposé des motifs, l'introduction d’une action collective en contentieux administratif dénaturerait la fonction du Défenseur des droits, qui offre précisément aux citoyens une alternative non juridictionnelle au règlement de certains litiges.

Article 33 : Entrée en vigueur

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que l’intégration des différentes autorités dont les attributions sont reprises par le Défenseur des droits aura lieu en deux étapes : immédiatement pour le Médiateur de la République et le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation pour l'ensemble des autres autorités.

Principaux amendements adoptés sur le projet de loi :

Article 1er octies: Sanctions prononcées par la formation restreinte de la CNIL

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que la formation restreinte compétente pour prononcer des sanctions peut, si elle le souhaite, entendre les agents des services susceptibles d’apporter des précisions sur les dossiers qu’elle examine. L’intervention des services pourra également intervenir à la demande du secrétaire général.

Selon l’exposé, il s’agit d’inscrire dans la loi la pratique actuelle de la formation restreinte, qui est conforme à la loi, afin d’éviter toute contestation inutile sur ce point de la part des personnes mises en cause.

Article 14 bis : Prorogation du mandat du Médiateur de la République

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du Gouvernement et du groupe socialiste visant à supprimer l’article 14 bis. L’intégration des différentes autorités dont les attributions sont reprises par le Défenseur des droits aura lieu en deux étapes : immédiatement pour le Médiateur de la République et le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation pour l'ensemble des autres autorités.

Une nouvelle prorogation du mandat de l’actuel Médiateur de la République n’est par conséquent pas nécessaire.

-

La situation du logement social en 2010

Benoist APPARU a présenté le bilan en matière de construction de logement social en 2010 : 131 509 logements sociaux ont été financés, soit 9,7 % de plus qu'en 2009. Ainsi 2010 est une année record en matière de création de logements sociaux.

Au 1er janvier 2010, la France comptait 4,5 millions de logements locatifs sociaux, permettant de loger environ 10 millions d'habitants. Sur les 131 509 logements sociaux créés en 2010, 76,5 % l'ont été dans le neuf et 23,5 % dans l'ancien. A ce résultat s'ajoutent les 16 500 logements financés par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre de la reconstitution de l'offre. Dans la droite ligne des engagements pris par le Gouvernement le 6 février 2010, la construction de logements s'est concentrée là où les besoins étaient les plus pressants, notamment en Ile-de-France ou en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par ailleurs, en 2010, le nombre de logements destinés aux ménages les plus modestes a largement franchi le seuil symbolique des 20 000 logements inscrits dans la loi DALO pour atteindre un chiffre record de 26 836 prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) en 2010, en progression de plus de 25 % par rapport à 2009.

Les priorités pour le logement en 2011 :

En 2011, le Gouvernement a défini plusieurs priorités en matière de politique du logement :

-

une plus grande adaptation de la production de logements sociaux aux territoires qui en ont le plus besoin. Au total, l'effort de l'Etat pour le logement locatif social s'élèvera en 2011 à 4,5 milliards d'euros dont 500 millions d'euros d'aides directes. A cela viendront s'ajouter les 5 milliards d'euros d'aides à la personne qui seront versés aux bailleurs sociaux en tiers payant pour les 2,2 millions de locataires éligibles. Par ailleurs, dès le mois d’avril un numéro de dossier unique pour les demandeurs sera mis en place, ce qui permettra de prioriser et de mieux suivre les demandes.

-

des dispositifs d'hébergement seront développés, comme l’intermédiation locative qui consiste à louer des logements dans le parc privé à des associations qui les sous-louent. En effet, 300 logements étaient mobilisés fin 2009, 2315 fin 2010 et l’objectif est de capter 5000 logements privés d’ici la fin de l’année 2011.

-

la politique du logement ouvre plusieurs grands chantiers, comme l’urbanisme de projet destiné a simplifié l’urbanisme au service de la construction. Il s’agit de mettre en œuvre une politique d’offre dynamique et mieux répartie, en donnant les moyens nécessaires aux personnes qui veulent construire.

-

en ce qui concerne le chantier de l’accession à la propriété, la mise en place du PTZ+, lancé le 1er janvier dernier va permettre à un plus grand nombre de Français de devenir propriétaires. Le PTZ+ est universel, sans conditions de ressources et s’adressera à 380 000 bénéficiaires chaque année. Il s’inscrit dans une politique globale du logement en incitant à la construction de logements neufs là où la demande est forte et en favorisant les logements performants sur le plan énergétique. Il s’agira également de rendre plus efficace et d’élargir la diffusion l’éco-PTZ mais aussi de faire en sorte que le diagnostique de performance énergétique, qui permet aux ménages d’évaluer la consommation énergétique d’un bien et son coût, devienne un document de référence.

-

enfin, la lutte contre la précarité énergétique sera renforcée avec le programme « Habiter Mieux ». La part des dépenses d’énergie dans le logement a fortement augmentée et quelques 3,4 millions de ménages consacrent plus de 10 % de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie. Pour cela, 1,25 milliard d’euros seront mobilisé jusqu’en 2017 et, à court terme, le Gouvernement se fixe comme objectif la rénovation de 135 000 logements d’ici à 2013.

-

-

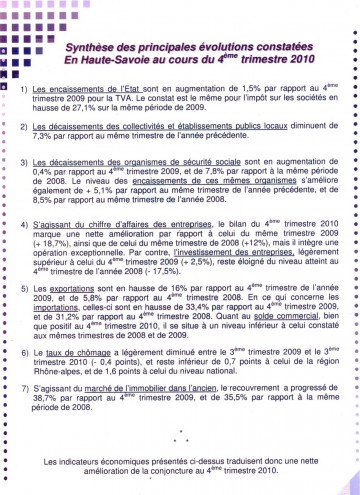

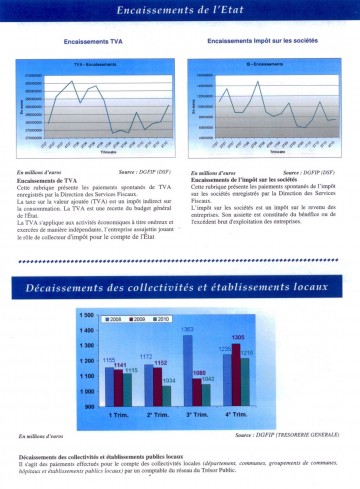

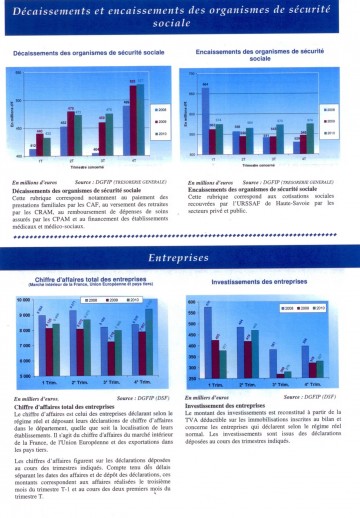

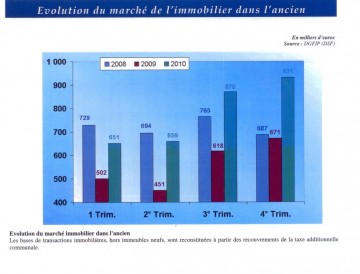

Bilan de l'activité économique en Haute-Savoie au 4ème trimestre 2010