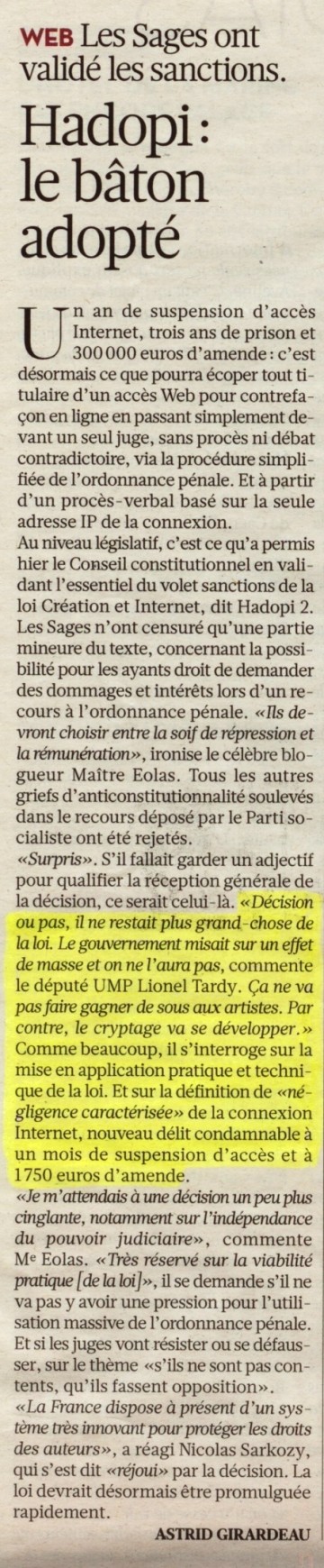

Comme je l’avais annoncé en exclusivité dès mardi sur Twitter, le Conseil Constitutionnel vient de statuer sur la loi Hadopi 2 … pas de retoquage majeur ... les carottes sont donc cuites au niveau législatif.

Maintenant reste la mise en application technique et juridique de cette loi, et là c'est une autre histoire ... les juges vont avoir du boulot ... et bonne chance pour la rédaction des décrets (notamment pour régler le problème de la négligeance caractérisée). En l'état, chaque abonné aura autant de chance de se faire suspendre son abonnement ... que de gagner au loto

Le gouvernement valide ainsi le cryptage général d'Internet : on a tout faux.

Et les ayants-droit reviendront à la charge dans quelques mois, quand ils se seront aperçus que cette loi ne va leur générer aucun revenu supplémentaire.

Je serai candidat pour faire parti de la commission chargée du contrôle de cette loi (où si j'en suis exclu, je surveillerai de près ses travaux). Rendez-vous donc dans quelques mois.

Le communiqué du Conseil Constitutionnel :

Le 22 octobre 2009, par sa décision n° 2009-590 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l’encontre de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite « Loi Hadopi 2 ».

À la suite de la loi du 12 juin 2009 dite « Hadopi 1 », partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (n° 2009-580 DC du 12 juin 2009), la loi « Hadopi 2 » poursuit deux orientations principales. D’une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D’autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l’accès à un service de communication public en ligne.

Les députés requérants contestaient ces orientations et soulevaient des griefs à l’encontre des articles 1er, 6, 7, 8 et 11. Le Conseil a rejeté l’ensemble de ces griefs à l’exception de celui dirigé contre l’article 6.II de la loi. Il a, sur ce point, censuré la disposition relative au prononcé de dommages et intérêts civils par le juge de l’ordonnance pénale.

I – L’article 1er de la loi porte sur la HADOPI et les pouvoirs de ses membres et de ses agents. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient obscures et ambiguës et demandaient au Conseil constitutionnel de les interpréter. Le Conseil a écarté ce grief au regard des termes clairs de la loi qu’il incombera aux autorités judiciaires d’appliquer.

L’article 6 institue une procédure pénale spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis par internet (jugement à juge unique et procédure simplifiée de l’ordonnance pénale). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de juger cette procédure conforme à la Constitution (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002). Il a confirmé cette jurisprudence et écarté les griefs des requérants contestant cette procédure pénale.

L’article 7 instaure une peine complémentaire, délictuelle, de suspension de l’accès à internet. Cette instauration ne méconnaît ni le principe de nécessité des peines ni le principe d’égalité devant la loi. Elle n’est notamment pas caractérisée par une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Son instauration relevait donc du pouvoir général d’appréciation du législateur.

L’article 8 instaure la même peine complémentaire de suspension de l’accès à internet en matière contraventionnelle. Il reviendra au pouvoir réglementaire de définir les éléments constitutifs de cette infraction, dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi. Dès lors, le grief ne pouvait qu’être écarté.

II – Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s’opposait à cette orientation mais qu’il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L’article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l’espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l’application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l’article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l’article 495-6-1 du code de procédure pénale.