L'Assemblée nationale organise cet après-midi un débat sur les conséquences environnementales de l'exploitation des huiles et gaz de schiste en France.

Je suis cosignataire de la motion parlementaire CONTRE l'exploitation du gaz de schiste.

Dauphiné Libéré du 30 mars 2011

Essor Savoyard du 17 mars 2011

Motion parlementaire contre l’exploitation du gaz de schiste :

(cosignée par 80 parlementaires de tout bord)

Nous, parlementaires de toute la France et de tous bords politiques, avons décidé de nous unir afin de porter les inquiétudes de nos concitoyens et des élus locaux de nos territoires quant à l’exploitation industrielle du gaz de schiste. Si ces gisements de gaz constituent un nouveau potentiel énergétique et un fort attrait, son extraction nécessite toutefois la mise en œuvre d’une technique d’hydro fracturation spécifique avec utilisation d’importants volumes d’eaux associés à de nombreux produits chimiques.

A la vue des impacts présents aux Etats Unis et au Canada sur les richesses environnementales de nos territoires, il n’est pas concevable qu’une quelconque exploitation de ce gisement soit mise en œuvre sur l’ensemble des sites français. Les études qui y ont été menées montrent d’ores et déjà des conséquences néfastes sur les nappes phréatiques et sur l’homme.

Le manque de transparence évident de la part de l’Etat et l’incohérence entre le souci de préserver l’environnement à travers les travaux du Grenelle et l’annonce de l’exploitation du gaz de schiste nous pousse à réagir. La population locale, les élus et le milieu associatif n’ont pas été sollicités sur ce dossier. L’octroi des permis d’exploration des gisements de gaz a eu lieu a priori unilatéralement de la part de l’Etat sur l’ensemble des sites français concernés, c’est inadmissible.

La suspension des travaux d’exploration jusqu’aux résultats du rapport sur les enjeux environnementaux de l’exploitation du gaz de schiste n’est pas suffisante. Il faut immédiatement que l’Etat fasse marche arrière et stoppe toutes les initiatives prises au nom notamment du principe de précaution qui a valeur constitutionnelle.

Nous sommes décidés à agir par tous les moyens possibles, à saisir toutes juridictions utiles voire à élaborer une proposition de loi pour réformer le code minier. Notre détermination est totale, nous ne nous laisserons pas imposer le gaz de schiste !

Députés Cosignataires :

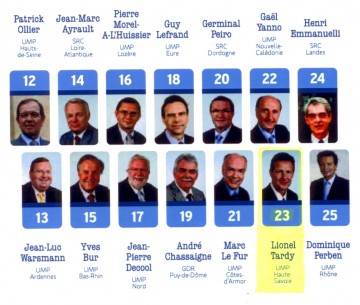

Pierre Morel A l’Huissier, Pascal Terrasse, Sylvie Andrieux, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Emile Blessig, Jean Claude Bouchet, Danielle Bousquet, François Brottes, Dominique Caillaud, Bernard Carayon, Dino Cinierie, Jean François Chossy, Jean-Louis Christ, Georges Colombier, Jean-Yves Cousin, Pascale Crozon, Jean-Pierre Decool, Bernard Depierre, Julien Dray, William Dumas, Laurence Dumont, Paul Durieu, Olivier Dussopt, Daniel Fasquelle, Hervé Feron, Aurélie Filipetti, Jean-Claude Flory, Marc Francina, Jean-Louis Gagnaire, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Pierre Gorges, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Jean-Louis Idiart, Jacqueline Irles, Michel Issindou, Denis Jacquat, Serge Janquin, Henri Jibrayel, François Lamy, Jean Launay, Robert Lecou, Guy Lefrand, Lionnel Luca, Alain Marc, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Jean-Claude Mathis, Kléber Mesquida, Arnaud Montebourg, Jean-Marie Morisset, Etienne Mourrut, Pierre-Alain Muet, Alain Neri, Catherine Quere, Jean-Louis Perat, Marie-Françoise Perol-Dumont, Bérengère Poletti, Josette Pons, Marie-Line Reynaud, Franck Riester, Jean Roatta, Chantal Robin-Rodrigo, Marcel Rogemont, Max Roustan, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Lionel Tardy, Guy Teissier, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, André Vezinet, Philippe Vitel

Sénateurs Cosignataires :

Jean-Paul Alduy, Joel Billard, Marie-Thérèse Bruguière, François Noël Buffet, Yves Chastan, Jean-Paul Fournier, Jean-Claude Frecon, Pierre Jarlier, Roger Madec, Françoise Laurent-Perrigot, Pierre Leleux, Jean-Jacques Lozach, Roland du Luart, Mireille Oudit, Bernard Piras, Hugues Portelli, Paul Raoult, Michel Teston

Le Premier Ministre repousse la fin du moratoire :

Ce vendredi 11 mars, en fin d'après midi, le Premier Ministre François Fillon a annoncé qu'il mettait un terme à tous projets d'exploration du gaz de schiste.

L’instruction administrative a été signée à 19 heures à l’adresse du Ministre de l’Intérieur, de la Ministre de l’Ecologie et du Ministre de l’Economie et des Finances.

Il est indiqué que toute nouvelle décision ne sera prise qu’après les rapports des inspecteurs généraux et de la commission parlementaire de l’aménagement du territoire et sera soumise à enquête publique et à concertation.

Tout est donc arrêté à compter de ce jour et la fin du moratoire est reportée du 15 avril au 15 juin.