Lionel TARDY - Page 212

-

-

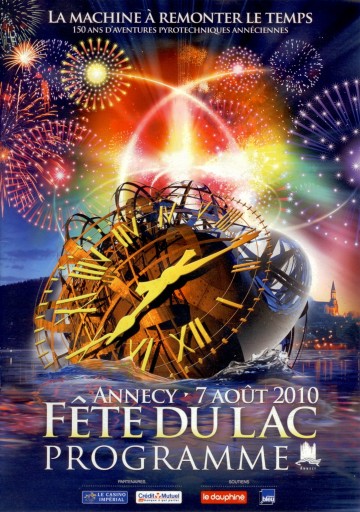

100 000 personnes à la Fête du lac d'ANNECY

Ce soir, "la machine à remonter le temps" nous a embarqué pour un voyage dans 150 ans d'aventures pyrotechniques annéciennes. Une épopée fantastique à travers les plus célèbres thèmes et les plus belles émotions qui ont fait la renommée mondiale de la Fête du lac.

Tout a commencé le 29 août 1860, à l'occasion de la venue de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Annecy. Une somptueuse fête vénitienne fût organisée sur le lac. Cette féerie lacustre nocturne a si vivement marqué les esprits que les Annéciens n'ont eu de cesse de renouveler la magie, créant ainsi le célèbre spectacle pyrotechnique lacustre annuel qu'est devenue la Fête du lac.

Marquée par le 150ème anniversaire de la réunion de la Savoie à la France, évènement historique à l'origine de la fête du lac, cette édition 2010 a été l'occasion de commémorer ces 150 ans d'histoire de France.

Le célèbre artificier Lacroix-Ruggieri, maître de cérémonie, a mis les petits plats dans les grands pour cette édition 2010, jugez plutôt :

- spectacle de 70 minutes

- scène de 800 mètres

- 3,5 tonnes de poudre

- 80 structures flottantes

- 111 points de tirs répartis sur le lac

- 800 produits pyrotechniques différents

- puissance sonore de 100 000 watts

- puissance lumineuse de 80 000 watts

- 14 skytrakers ...

... et plus de 100 000 spectateurs.

-

-

4ème édition des Gamineries des Aravis à MANIGOD

Temps frisquet, mais beau, pour la 4ème édition des Gamineries des aravis.

Cette compétition amicale permet aux communes des Aravis (La Clusaz, Thônes, Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt, Manigod et l'équipe des touristes) de se mesurer lors dépreuves plus délirantes les unes que les autres.

L'épreuve la plus originale de cette année ... l'épreuve du paret (petite luge dotée d'un seul patin) : un grand moment.

Et l'équipe la plus originale : celle du Grand-Bornand, coachée par Raymond Domenech !

Prochain rendez-vous : samedi soir et dimanche, toujours à Manigod, pour la traditionnelle fête sous l'Aiguille.

-

Jean-Claude Volot, médiateur de la sous-traitance, en Haute-Savoie le 18 octobre

En conclusion des Etats généraux de l’industrie, le Président de la République a décidé le 4 mars dernier à Marignane de créer un médiateur de la sous traitance.

Jean-Claude VOLOT a été désigné le 6 avril 2010 par Christain Estrosi, Ministre de l’Industrie, au poste de médiateur de la sous traitance.

Lors de son audition par la commission des Affaires Economiques de l’Assemblée nationale, je lui avait demandé de venir en Haute-Savoie, à la rencontre de nos sous-traitants : il m’a confirmé ce matin qu’il sera présent en Haute-Savoie toute la journée du 18 octobre.

Sa tâche n’est pas simple puisqu’il est chargé de traiter de la question fondamentale des relations entre grands comptes et fournisseurs, donneurs d’ordre et sous-traitants.

Le médiateur de la sous-traitance fait partie d’un dispositif global qui se met en place progressivement, avec la Convention nationale de l’industrie, les comités pour les filières stratégiques et les chartes de bonnes pratiques notamment : ce dispositif doit permettre de passer à une politique de filières décloisonnée où donneurs d’ordre et sous-traitants s’inscrivent dans une logique partenariale, seule logique permettant la performance économique et sociale durable pour tous.

Il est impératif de sortir du schéma dominant/dominé entre donneurs d’ordre et sous traitants.

Certains donneurs d’ordre doivent sortir de la logique contre-productive où la stratégie se réduit à la stratégie des achats qui elle-même se réduit à la compression des coûts ! Une compression des coûts qui chaque année est amplifiée.

Ce cycle infernal n’est pas tenable ni pour les sous-traitants à court terme, ni pour les donneurs d’ordre à moyen terme. Il mène à la destruction du tissu industriel français et à la délocalisation.

Concrètement, l’intervention du médiateur de la sous-traitance se structure autour de trois axes :

1) Il assure une médiation collective dès lors que plusieurs demandes convergentes lui sont adressées.

- Le médiateur a pour première fonction de recevoir les signalements anonymes de comportements abusifs, de les regrouper. Lorsque ces signalements convergent suffisamment il peut se tourner vers le donneur d'ordre ou le sous traitant concerné pour lui demander d'améliorer ses pratiques.

- Afin de lui conférer une meilleure efficacité, le médiateur veille à ce que son action soit largement acceptée par les donneurs d’ordre. Il veille à ce que son action s’inscrive en dehors de toute procédure contentieuse ou juridique. Il s’agit bien d’une stricte fonction de médiation.

2) Il met en oeuvre une médiation individuelle dès lors que l’entreprise plaignante en exprime la demande.

- Si le plaignant le souhaite, le médiateur peut jouer un rôle de médiation directe pour rechercher une solution rapide pour une entreprise en situation critique.

3) Il contribue à améliorer dans la durée la relation donneur d’ordre / sous-traitants au sein de filières.

- Le médiateur joue un rôle de soutien et de mise en cohérence à l’occasion des travaux en cours ou à venir dans les différentes filières industrielles, notamment dans la cadre de la Convention nationale de l’industrie. Il contribue notamment à faire évoluer les décisions prises par les comités stratégiques et à faire évoluer les chartes de bonnes pratiques.

Le médiateur s’appuie sur un réseau de « médiateurs locaux », et notamment les DIRECCTE et leur pôle économique.

- Comme cela se fait pour la médiation du crédit, le médiateur de la sous-traitance peut s’appuyer sur un réseau de « tiers de confiance », notamment en charge d’être le contact de proximité des entreprises.

Au niveau national, le médiateur est entouré d’une équipe réduite de quelques personnes et s’articule fortement avec la médiation du crédit.

- Les équipes sont regroupées, physiquement, avec celles de la médiation du crédit ; elles peuvent ainsi profiter de synergies des équipes supports associées.

- Son rôle est tout à fait distinct de celui de la médiation du crédit car il ne concerne pas les problématiques de financement et de trésorerie des entreprises mais les relations commerciales et industrielles entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants.

Chaque année, le médiateur remettra un rapport des signalements reçus, des constats opérés et des solutions dégagées, ainsi que des propositions d’amélioration y compris dans le domaine normatif. Ce document aura vocation à être rendu public.

Depuis début mai, chaque entreprise peut saisir le médiateur de la sous-traitance.

-

-

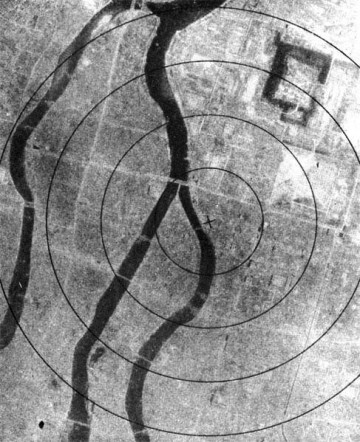

Un représentant américain présent à HIROSHIMA

Source www.lesoir.be :

Un représentant du gouvernement américain a pour la première fois assisté ce matin aux cérémonies marquant la destruction, il y a 65 ans, de la ville d’Hiroshima, par une bombe atomique américaine qui a fait au moins 140 000 morts.

Des représentants de plus de 70 nations étaient présents aux côtés de plusieurs dizaines de milliers de personnes venues assister à l'émouvante cérémonie au Mémorial de la Paix, sous un ciel d'azur semblable à celui qui régnait le matin du 6 août 1945 au-dessus de la ville de Hiroshima avant qu'elle ne se transforme en enfer.

La France et la Grande-Bretagne, alliés des Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient également dépêché des diplomates dans la ville martyre pour la première fois depuis la capitulation du Japon en août 1945, en geste de soutien au mouvement en faveur du désarmement nucléaire mondial.

Le Japon, seul pays à avoir été la cible de deux attaques nucléaires -- le 6 août à Hiroshima et le 9 août à Nagasaki -- réclame depuis longtemps l'abolition de toutes les armes de destruction massive.

Les Etats-Unis, qui ont toujours affirmé que ces bombardements étaient nécessaires pour mettre fin à la guerre, n'ont jamais accepté de présenter des excuses pour les quelque 210.000 victimes, pour la plupart civiles, qui ont péri sur le coup ou des suites des radiations et des brûlures dans ces deux villes.

« La race humaine ne doit pas répéter l'horreur et les souffrances causées par les armes atomiques », a déclaré le Premier ministre japonais Naoto Kan dans un discours.

« Le Japon, en tant que seule et unique nation ayant été victime de bombardements atomiques en temps de guerre, a une responsabilité morale de mener le combat pour construire un monde sans armes nucléaires », a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis étaient représentés par leur ambassadeur au Japon, John Roos, qui a déposé une gerbe à la mémoire « de toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale », une présence reflétant le soutien apporté par le président américain Barack Obama en faveur de la dénucléarisation.

« Pour le bien des générations futures, nous devons continuer à oeuvrer ensemble en vue de réaliser un monde sans armes nucléaires », a dit M. Roos dans un communiqué.

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, était également présent, pour la première fois à la cérémonie organisée chaque année à Hiroshima.

« Pour beaucoup d'entre vous, ce jour reste aussi vivace que l'éclair blanc qui a incendié le ciel, et aussi sombre que la pluie noire qui a suivi », a-t-il dit.

« Tant que les armes nucléaires continueront d'exister, nous vivrons dans l'ombre nucléaire », a-t-il ajouté.

Une minute de silence a été observée à 08H15 (jeudi 23H15 GMT), instant précis où la bombe a explosé au-dessus de la ville. Elle a été suivie d'un discours du maire de Hiroshima, Tadatoshi Akiba, et par le lâcher de 1.000 colombes dans un geste symbolique de paix.

« Nous saluons ce 6 août avec la détermination renforcée que personne d'autre ne devra à l'avenir endurer de telles horreurs », a dit M. Akiba.

« Little Boy », surnom donné par les soldats américains à la bombe à uranium de quatre tonnes larguée sur Hiroshima, a explosé à plusieurs dizaines de mètres du sol dans une lumière aveuglante, dégageant un souffle et une chaleur de plusieurs milliers de degrés qui ont réduit les êtres humains à l'état de cendres dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.

On estime à 140.000 le nombre de personnes mortes instantanément ou des suites des brûlures atroces et des radiations à Hiroshima, et à plus de 70.000 le nombre de victimes de la bombe au plutonium larguée trois jours plus tard sur Nagasaki, à 300 km plus à l'ouest.

Hiroshima AVANT et APRES le bombaredement du 6 août 1945

-

Dauphiné Libéré du 5 août 2010

-

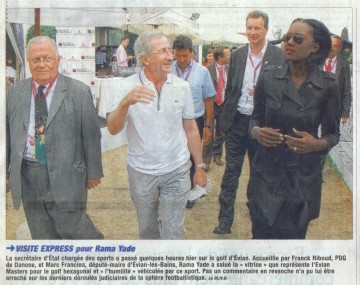

Dauphiné Libéré du 2 août 2010

-

Coup d'envoi du programme national très haut débit

Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire, Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, et René Ricol, commissaire général à l’Investissement, engagent aujourd’hui la phase de lancement opérationnel du programme national « très haut débit ».

Annoncé par le Premier Ministre le 14 juin dernier, ce programme sera financé par les investissements d’avenir à hauteur de 2 milliards d’euros.La phase de lancement du programme national « très haut débit » se décline en deux volets :- un appel à projets pilotes, destiné à expérimenter le déploiement de ces réseaux

- un appel à manifestation d’intentions d’investissement afin de recenser les projets de déploiement pour les 5 années à venir.

L’appel à projets pilotes :

Il s’adresse aux collectivités territoriales en partenariat avec les opérateurs nationaux. L’Etat a prévu d’investir jusqu’à 500 000 euros par projet. Le calendrier des différents déploiements s’étendra sur une période maximale de 9 mois, de l’automne 2010 à l’été 2011. Les porteurs de projets ont jusqu’au 5 octobre 2010 pour remettre leur dossier de candidature.

Les 5 projets sélectionnés devront être représentatifs du territoire français et concerneront des zones à faible et moyenne densité. Le retour d’expérience de ces expérimentations permettra de préparer le lancement du programme national « très haut débit » à l’échelon national.

L’appel à manifestation d’intentions d’investissement :

Les opérateurs et collectivités locales sont appelés à faire connaître, avant le 31 janvier 2011, leurs intentions d’investissement dans les réseaux à très haut débit. Ce recensement porte sur les projets ne nécessitant pas d’aides publiques.

Il permettra d’établir la première cartographie prévisionnelle du très haut débit à l’horizon 2015. Ainsi, l’Etat pourra, en complément, concentrer les investissements publics à venir sur les zones les moins rentables. Pour ce faire, il s’appuiera notamment sur les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique élaborés par les collectivités locales.

Le projet de réseau départemental très haut débit pour la Haute-Savoie porté, au nom du Conseil Général, par le SYANE 74 (Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique), est déjà bouclé.

Il fait actuellement l'objet d'une phase de présentation aux élus.

Ce programme a été approuvé par le SYANE le 5 juillet 2010 et s’étalera sur 5 ans.

Il concernera plus de 1 350 kms de réseaux qui relieront toutes les communes de Haute-Savoie. Le coût estimé de la première phase de cet immense projet est de 131,5 millions d’euros, qui seront financés par l’emprunt, l’apport privé de l’exploitant et une participation publique (intercommunalités, département, région, état, Europe).

L’objectif initial du SYANE est de couvrir 90 % des entreprises, l’ensemble des bâtiments publics, les établissements d’enseignement, les stations de ski et 31 % des particuliers.

La seconde phase du projet, à l’horizon 10/12 ans, représentera un coût d’environ 157,3 millions d’euros et permettra la couverture de 90 % des foyers du département.

Je me suis entretenu à plusieurs occasions de ce projet ... et de son financement, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'Etat à la Prospective et au développement de l'économie numérique.

Après la résorption en cours, pour 4,6 millions d'euros, des 30 dernières zones d'ombre ADSL (via la mise en place de NRA-ZO), ce projet constitue un enjeu majeur pour le département de la Haute-Savoie.

L’ouverture des guichets de financements :

Une fois les deux volets de cette phase de lancement terminés, le Gouvernement ouvrira, au 1er semestre 2011, les différents guichets de financement prévus par le programme national « très haut débit » et s’adressant aux opérateurs et aux collectivités locales.

Ainsi, le soutien du Gouvernement au déploiement de réseaux à très haut débit sera effectif dès 2011 de façon simultanée dans les zones rurales et dans les zones plus denses. Ces financements permettront d’accélérer le déploiement du très haut débit, offrant ainsi à notre pays un formidable levier pour le maintien de la compétitivité de nos entreprises et l’attractivité de nos territoires. -

-

66ème anniversaire des bombardements de THONES

Le 65ème anniversaire des bombardemenst de Thônes, en août 2009, avait été l'occasion de dévoiler une plaque commémorative dans le vieux cimetière.

Cette année, en compagnie des familles, des élus et des habitants de la vallée de Thônes nous nous sommes à nouveau recueillis, lors d'une messe, d'une cérémonie au monument aux morts et devant la plaque commémorative sur le côté de l'église, les bombardements tragiques des 3 et 4 août 1944.

Lors de ces bombardements, 12 habitants de Thônes perdirent la vie.

-

Un week-end éclectique ...

Le week-end a demarré ce samedi soir par la fête de l'association de la Chapelle du Lachat à Cusy.

Après la traditionnelle messe, tous les habitants du hameau du Lachat s'étaient réunis, comme chaque année, dans le parc face à la Chapelle pour un grand moment de convivialité.

Pierre-Louis Balthazard, président de l'association, en a profité pour faire le point sur les travaux d'aménagement et d'embellisement de la Chapelle.

Puis en soirée, direction la commune de Lathuile pour assister à la fête du village (bal populaire et feu d'artifice).

Dimanche matin, tour des stands aux 13èmes Médiévales d'Alby-sur-Chéran, où plus de 80 artistes ont assuré les animations durant le week-end :

- combats théâtralisés

- cercle d'escrime

- danse médiévale ...

Le même jour, toujours à Alby-sur-Chéran, grosse ambiance à 12 heures, autour de l'harmonie "les Echos du Chéran", pour le départ en retraite de Jean-Pierre et Micheline Bossez, qui tenaient la boulangerie pâtisserie de la commune depuis 25 ans.

L'après-midi, direction le Grand-Bornand pour l'incontournable Fête de l'Alpage ...

-

Entrée en vigueur de la Convention d'OSLO sur les armes à sous-munitions

Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions a été adopté à l’unanimité le 20 juillet 2009 à l’Assemblée nationale et le 17 septembre 2009 devant le Sénat réuni en session extraordinaire.

Cette Convention avait été signée par Bernard Kouchner, au nom de la France, à Oslo, le 3 décembre 2008.

Grâce à ces votes, et à tout le travail qui a précédé, la France avait donc rejoint dès 2008 les 17 états (107 états à ce jour), qui avaient déjà ratifié la convention d’Oslo.

Cette ratification était essentielle, puisqu'il avait été convenu que cette Convention entrerait en vigueur dans les six mois suivant la 30ème ratification.

Ce 1er août 2010 marque donc une date symbolique : celle de l’entrée en vigueur de la Convention d’Oslo.

La France, fidèle à son engagement des premiers jours, pays pionnier et moteur des négociations qui ont été menées, a ainsi apporter une nouvelle fois sa contribution aux progrès du droit humanitaire et du désarmement.

Cette Convention marque en effet une grande avancée : elle interdit l’utilisation, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions. Elle représente un espoir formidable pour les civils qui, dans plus de trente pays encore affectés par ce fléau, vivent dans l’angoisse d’être mutilés ou tués par ces armes.

Je tiens à saluer ceux qui ont contribué à ouvrir le chemin vers l’éradication complète de ces armes, au premier rang desquels la société civile et tout particulièrement Handicap International, avec qui nous avons travaillé très étroitement.

Je me réjouis de pouvoir constater que le droit international humanitaire, comme le désarmement, lorsqu’ils sont accompagnés d’une véritable volonté politique des états, sont à même d’avancer vite et loin pour aboutir à un texte fort.

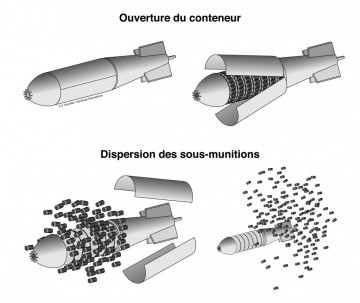

Machines de mort, mode d’emploi : (source : TF1 News)

Les bombes à sous-munitions concentrent depuis des années les critiques de nombreuses ONG. Elles sont un compromis terriblement efficace entre les bombardements et les champs de mines antipersonnel - ces petites machines de mort calibrées précisément pour éventrer ou arracher un membre, mais sans nécessairement tuer, car un blessé immobilise un ou plusieurs autres combattants qui doivent lui porter secours.

Larguées par voie aérienne ou tirées par voie terrestre, les bombes à sous-munitions sont stockées dans un conteneur qui s'ouvre dans les airs et les éjecte en plein ciel. Ces explosifs de la taille d'une balle de tennis se dispersent alors sur de larges zones. De 5 à 40% des sous-munitions n'explosent pas au contact du sol et peuvent rester actives pendant des années durant lesquelles elles peuvent tuer ou blesser des civils, dont des enfants, plus vulnérables car ils sont tentés de les ramasser.

Ces armes ont été notamment utilisées durant la guerre du Vietnam, dans les Balkans ainsi qu'au Liban sud en 2006, et continuent de faire des victimes. Au Laos, qui accueillera en novembre la première réunion de suivi de la Convention, 300 personnes en moyenne sont encore tuées ou blessées chaque année par des sous-munitions larguées durant la guerre du Vietnam, selon la Coalition contre ces armes.

La Coalition contre les armes à sous-munitions estime le stock mondial à plus d'un milliard de bombes, mais de grandes puissances militaires comme la Chine, la Russie, les Etats-Unis et Israël, qui en possèdent la plus grande partie, ont jusqu'à ce jour refusé de signer la Convention d'Oslo. Les Etats-Unis à eux seuls disposeraient de stocks d'armes contenant environ 800 millions de sous-munitions, selon la Coalition contre les bombes à sous-munitions, citant des documents du Congrès américain.

Vingt-deux des 29 Etats membres de l'Otan ont signé le texte, dont le Royaume Uni, l'Allemagne et la France qui possèdent chacun des stocks estimés à 50 millions de sous-munitions.

-

Vous avez dit championnats d'Europe d'athlétisme ...

Passionné de sport, et d'athlétisme en particulier, je suis avec attention les championnats d'Europe qui se déroulent à Barcelone.

Alors que je suivais les épreuves mercredi soir, j'ai twitté mon étonnement de voir, au fil des années, de plus en plus d'athlètes naturalisés sur les pistes. Voir des athlètes, ayant couru pour des pays non européens (le Kenya ou l'Ethiopie par exemple), courir dorénavant pour la Turquie, la Norvège ... lors des championnats d'Europe, m'est apparu surprenant.

Cette compétition est en principe réservée aux ressortissants des pays européens. Il y a donc indéniablement une dimension symbolique car ce sont des nations qui s'affrontent, pas des individualités. C'est toute la différence avec un meeting d'athlétisme comme la Golden League, par exemple.

Il est évident et c'est même clairement reconnu, que la plupart de ces athlètes "naturalisés" ne sont que des "mercenaires", naturalisés à la hâte afin d'enrichir le palmarès de leur pays d'adoption.

Se pose alors la question de leur lien avec le pays dont ils portent la bannière. Et derrière, c'est toute la question de la justification de ces compétitions. Quand ce sont des pays qui concourent, il faut qu'il y ait un lien minimum entre ces sportifs et leur pays, et la simple naturalisation ne me parait pas suffisante. C'est mon opinion, on peut ne pas la partager, mais j'estime que le débat mérite d'être posé si on ne veut pas assister, dans le futur, à la montée en puissance d'athlètes naturalisés, car souvent barrés par d'autres athlètes plus performants dans leur pays, et donc a des championnats d'Europe dénaturés.

Que diriez vous si l'équipe de France de football (vous me direz que c'est un mauvais exemple actuellement !) était composée pour moitié de sud-américains naturalisés français récemment, ne parlant pas la langue ou sans le moindre lien affectif avec la France ? Il manquerait une dimension essentielle à cette équipe de France, celle du lien avec l'ensemble des français, qui auraient sans doute bien du mal à s'identifier à cette équipe et à s'approprier ses éventuels exploits (enfin, en ce qui concerne le foot, les exploits ce sera pour une autre fois).

Certains esprits y ont vu du racisme. Cette analyse est complètement fausse et est surtout révélatrice d'un blocage du débat sur certaines questions.

Dès qu'un élu de droite prononce certains mots clés, il est taxé de racisme, d'office, par une sorte de reflexe pavlovien. Je trouve celà tout simplement déplorable !

Alors débattons ... quel est votre avis ?

-

L'attractivité de la France en Europe

LES CHIFFRES :

- 12 : c’est le nombre moyen d’entreprises étrangères qui décident, chaque semaine, d’investir en France.

- 96 000 : c’est le nombre d’emplois créés ou préservés en France par les investissements étrangers depuis 2007.

- 528 : c’est le nombre d’entreprises d’origine étrangère membres des pôles de compétitivité français.

L’ESSENTIEL :

- Depuis 2007, la France se maintient à la seconde place des pays européens pour l’accueil des investissements étrangers créateurs d’emploi.

- En 2009, malgré la crise, notre pays occupe la première place en Europe pour le nombre d’investissements étrangers créateurs d’emploi dans l’industrie et les éco-technologies. Il est également en tête des pays européens pour le nombre d’emplois créés par les investissements étrangers dans la R&D et la logistique.

- Depuis 2007, le nombre de décisions d’implantation en France de quartiers généraux de groupes étrangers a été multiplié par trois (de 5 à 17).

- L’attractivité de notre pays, qui est un objectif majeur de la politique économique du Gouvernement depuis 3 ans, est saluée par les investisseurs étrangers qui voient désormais la France comme un pays en mouvement, audacieux et innovant.

LA FRANCE EST-ELLE RESTÉE ATTRACTIVE EN 2009 ?

- Oui. Malgré la crise, les décisions d’investissements étrangers créateurs d’emploi en France se maintiennent à un bon rythme en 2009. Depuis 2007, on en compte plus de 620 par an.

- En matière d’investissements créateurs d’emploi, la « part de marché » de la France en Europe s’est accrue l’année dernière. Notre pays a accueilli 16% des investissements étrangers sur le Vieux Continent (contre 14% en 2008), dans un contexte où les investissements étrangers reculaient en Europe de -11%.

- Toutes nos régions sont choisies par les investisseurs étrangers, ce qui prouve que la diversité et l’attractivité des territoires est un atout fort du « site France ». 4 grandes régions (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence- Alpes-Côte d’Azur et Midi-Pyrénées) sont particulièrement plébiscitées puisqu’elles accueillent 60% des investissements.

- La France est de plus en plus choisie par les investisseurs qui souhaitent implanter de nouveaux projets. Ces nouveaux projets représentent 62% du total des investissements en France contre 54% en 2007.

- Enfin, notre pays n’est pas seulement attractif pour les investisseurs nord-américains ou asiatiques. Il l’est aussi pour nos partenaires européens qui sont à l’origine de 68% des investissements étrangers créateurs d’emploi en 2009. L’Allemagne, premier investisseur en France, devance les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique.

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS VISENT-ILS ENCORE LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ?

- Les investissements dans les activités de production ont certes reculé (188 en 2009 contre 224 en 2007) mais la France reste en tête du palmarès européen. En 2009, elle se classe premier pays européen pour l’accueil d’implantations industrielles étrangères : 66% des projets d’investissements visent le secteur manufacturier en 2009 contre 62% il y a deux ans.

- Le dynamisme des industries de haute technologie et à forte valeur ajoutée (pharmacie, biotechnologies, énergie, électronique, aéronautique) se confirme. A titre d’exemple, le secteur de l’énergie a reçu 73 investissements étrangers, dont 59 dans les énergies renouvelables.

- Le Grenelle de l’environnement a conforté l’attractivité du « site France ». Le développement d’investissements étrangers structurants dans les secteurs de la croissance verte se poursuit : notre pays se classe premier en Europe pour l’accueil des investissements étrangers dans les éco-technologies !

NOTRE POLITIQUE DE SOUTIEN À LA COMPÉTITIVITÉ ET À L’INNOVATION PORTE-ELLE SES FRUITS ?

- Absolument. La capacité d’innovation est citée par les investisseurs étrangers comme l’un des tout premiers atouts de la France. La preuve : un nombre record d’implantations ou d’extensions de centres de R&D a été annoncé l’année dernière avec 42 projets. La France devient ainsi le premier pays européen pour le nombre des emplois créés par les investissements étrangers dans la R&D.

- Le triplement du Crédit Impôt Recherche (CIR), l’autonomie des universités, la politique des pôles de compétitivité traduisent la priorité que le Gouvernement donne à la R&D et à l’innovation. Cette politique porte ses fruits : 754 établissements contrôlés par 528 entreprises d’origine étrangère sont membres des pôles de compétitivité. Parmi ces structures, 25 % sont d’origine américaine, 13% d’origine allemande et 8% d’origine britannique.

- Ces implantations dans les pôles de compétitivité renforcent l’ancrage local des entreprises étrangères, encouragent la localisation de centres de R&D en France et se traduisent par l’apport de financements, de valeur ajoutée et par l’arrivée de nouveaux talents qui bénéficient directement aux économies régionales.

L’IMAGE DE LA FRANCE À L’ÉTRANGER EST-ELLE EN TRAIN DE CHANGER ?

- Face à une concurrence toujours plus forte entre pays européens pour attirer les projets créateurs d’emplois, l’attractivité est un combat quotidien.

- Depuis 3 ans, les réformes structurelles conduites par le Gouvernement pour moderniser notre pays (loi de modernisation de l’économie, suppression de la TP, CIR, Pôles de compétitivité, dispositions pour favoriser l’immigration économique) projettent à l’étranger l’image d’une France en mouvement, audacieuse et innovante.

- Notre pays montre également qu’il sait se projeter dans l’avenir : avec les lois Grenelle I et II pour prendre le virage de la croissance verte ; avec le Grand Paris pour construire la métropole vitrine du XXIe siècle. Le programme d’investissements d’avenir de 35 Mds€, ciblé sur 5 priorités stratégiques pour la compétitivité de demain, conforte encore cette image : 62% des dirigeants étrangers interrogés estiment que ces choix renforcent l’attractivité de la France.

-

-

Dauphiné Libéré du 30 juillet 2010

-

Dauphiné Libéré du 26 juillet 2010

-

Le RSA, un an après

LES CHIFFRES :

- 1,78 million : c’est le nombre de foyers qui ont perçu le RSA (ex RMI et API, RSA complément de ressources) en avril 2010.

- 627 000 : c’est le nombre de foyers qui ont perçu un complément de revenus grâce au RSA en avril 2010.

- + 51,5% : c’est la progression des bénéficiaires du RSA complément de revenus depuis sa création en juin 2009.

L’ESSENTIEL :

- Créé pour lutter contre l’exclusion, améliorer le pouvoir d’achat des plus modestes et inciter au retour à l’emploi, le RSA est entré en vigueur le 1er juin 2009.

- En avril 2010, ce sont 1,78 million de foyers qui ont perçu le RSA : 1,149 million ont perçu le « RSA socle » en remplacement du RMI et de l’API et 627 000 foyers ont bénéficié du rSa en complément de revenus d’activité.

- Pour améliorer encore le dispositif, Marc-Philippe DAUBRESSE a lancé en juin 2010 une large concertation qui a permis d’identifier 10 mesures concrètes articulées autour de 3 priorités :

- Améliorer l’accès au RSA, l’information sur le dispositif et en simplifier les démarches

- Optimiser le pilotage du dispositif et fluidifier le dialogue entre les différents acteurs

- Faire du RSA un outil de l’insertion professionnelle.Aucune mesure ne sera imposée aux départements, en charge de la gestion du RSA. La mise en oeuvre de ces mesures se fera de manière concertée et sur la base du volontariat via des expérimentations menées dans des départements.

-

MISE EN OEUVRE DU RSA : QUEL BILAN APRÈS UN AN ?

- Voulu par le Président de la République, le RSA a été mis en place le 1er juin 2009. C’est une avancée sociale majeure pour de nombreux foyers modestes. Fin avril 2010, ce sont 1,78 million de foyers qui percevaient le RSA :

- 1,149 million de foyers sans activité professionnelle percevaient le « RSA-socle » en remplacement du RMI et de l’allocation de parent isolé. Les bénéficiaires du RSA sans activité professionnelle perçoivent 422 € par mois en moyenne.

- 627 000 foyers, soit 35,3 % des foyers bénéficiaires, ont perçu le RSA en complément de leur revenu d’activité. Ces foyers perçoivent en moyenne 157 € par mois.

-

- Cependant, le RSA peut encore être amélioré : une réflexion a donc été menée avec tous les acteurs concernés (conseils généraux, Pôle Emploi, Association des Départements de France, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Mutuelle Sociale Agricole, Uncass…). Cette réflexion a permis d’identifier 10 mesures concrètes articulées autour de 3 priorités :

- Améliorer l’accès au RSA, l’information sur le dispositif et en simplifier les démarches

- Optimiser le pilotage du dispositif et fluidifier le dialogue entre les différents acteurs

- Faire du RSA un outil de l’insertion professionnelle.

-

- Aucune mesure ne sera imposée aux départements, en charge de la gestion du RSA. La mise en oeuvre de ces mesures se fera de manière concertée et sur la base du volontariat via des expérimentations menées dans des départements.

LA MONTÉE EN CHARGE DU RSA PEUT-ELLE ENCORE S’ACCROÎTRE ?

- Trop de foyers modestes n’ont pas accès au RSA, soit parce qu’ils ignorent qu’ils peuvent en bénéficier, soit parce qu’ils se heurtent à des formalités trop complexes. Pour mettre fin à ces situations, trois actions vont être lancées :

- L’information sur le RSA va être améliorée : le Gouvernement va envoyer dès la rentrée 2010 un courrier à tous les bénéficiaires des prestations de la CNAF, bénéficiaires potentiels du rSa, soit 8 millions de personnes.

- Tous les documents relatifs au RSA vont être simplifiés : les formulaires, les courriers seront revus suite au recueil de points de vue de bénéficiaires et la déclaration trimestrielle de ressources va être simplifiée.

- Les bonnes pratiques vont être diffusées, notamment les expériences de « plateformes uniques d’accueil d’instruction et d’orientation », qui regroupent en un même lieu et sur une seule journée l’ensemble des services nécessaires à l’ouverture du droit et à la mise en place d’un accompagnement personnalisé. Ces plateformes existent déjà dans plusieurs départements, elles vont être progressivement généralisées sur tout le territoire.

-

COMMENT AMÉLIORER LE PILOTAGE DU DISPOSITIF ?

- Il est impératif de permettre un meilleur échange d’information entre les conseils généraux, qui prennent en charge le traitement social des bénéficiaires du RSA, et Pôle Emploi, qui s’occupe de leur insertion professionnelle.

- Pour renforcer le lien entre ces deux acteurs, un correspondant rSa sera nommé dans chaque site de Pôle Emploi. Ce correspondant RSA remplira plusieurs missions : informer les agents de Pôle Emploi sur le RSA, expliquer son fonctionnement et assurer la mise en oeuvre des décisions prises en partenariat avec les conseils généraux (sur l’allocation personnalisée de retour à l’emploi, les équipes pluridisciplinaires, les contrats uniques d’insertion, les pactes territoriaux d’insertion…)

- Les transferts de données informatiques entre les différents acteurs seront améliorés. Un groupe de travail a été constitué en ce sens avec l’Association des Départements de France, Pôle emploi, la CNAF et l’Uncass.

- Au niveau national, une commission opérationnelle va être créée pour assurer le suivi du dispositif et formuler des propositions d’amélioration. Cette commission réunira tous les acteurs concernés pour proposer des adaptations tant pratiques que juridiques.

LE RSA NE DOIT-IL PAS FAVORISER ÉGALEMENT L’INSERTION PROFESSIONNELLE ?

- Absolument ! Le RSA a été créé pour inciter au retour à l’emploi et renforcer les parcours d’insertion, ce qui suppose de remettre les bénéficiaires sur le chemin de l’emploi.

- Pour aider les bénéficiaires du RSA qui reprennent une activité, le Gouvernement a créé l’Aide Personnalisée au Retour à l’Emploi (APRE). Cette aide va être adossée, dans les départements qui le souhaitent, à un « chéquier service » sur le modèle du chèque emploi service ou du chèque d’accompagnement personnalisé (CAP). Ce système est gagnant pour tout le monde : pour les bénéficiaires, c’est l’assurance d’une aide distribuée plus rapidement, et pour les départements, c’est la garantie que l’APRE est bel et bien utilisée pour favoriser la reprise d’activité.

- L’insertion professionnelle passe également par un accompagnement global de chaque bénéficiaire du RSA : les liens entre l’accompagnement social, assuré par les départements, et l’accompagnement professionnel, assuré par Pôle emploi, seront renforcés afin de permettre une prise en charge globale des bénéficiaires.

-

- Et parce que l’âge ne doit pas être un facteur de discrimination dans l’accès à l’emploi, le RSA va être étendu dès le 1er septembre aux jeunes de moins de moins de 25 ans qui ont exercé une activité professionnelle pendant deux ans au cours des trois dernières années.

-

-

Huis clos : ma proposition de résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale

Comme je l'avais indiqué lor du mon billet du 19 juillet sur la transparence du travail parlementaire, voici ma proposition de résolution, concernant la pratique du huis clos en commission, que je soumettrai à la cosignature de mes collègues députés, dès la rentrée parlementaire.

-

Absentéisme : les députés à l'heure des sanctions

Depuis hier, vous êtes nombreux à m'interroger sur le principe de fonctionnement des sanctions applicables aux députés absents en commission, mis en place depuis le 7 octobre 2009.

93 députés sont concernés (pour un total de 190 000 euros) dans l'étude révélée mercredi 21 juillet par le collectif Regards Citoyens (faisant suite a une première étude en janvier 2010) qui, par le biais de son site www.nosdeputes.fr, rencense le travail des députés.

Plutôt que de partir dans un long débat sur ma position à ce sujet, je vous laisse prendre connaissance de cet article du Figaro de ce jour (ci-dessous) qui traite du sujet.

Mis en place en octobre 2009, ce nouveau règlement a en tout cas boosté la présence des députés en commission !

Je suis ouvert à toutes vos questions, sous forme de commentaires, auxquels je répondrais.

-

France Soir du 23 juillet 2010

-

Dauphiné Libéré du 23 juillet 2010